Mostrando entradas con la etiqueta Alimentos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Alimentos. Mostrar todas las entradas

Determinación de Grasa en Alimentos Nueva Metodología - Agencia CyTA-Fundación Leloir

El Código Alimentario Argentino (CAA) establece que el contenido de materia grasa en hamburguesas no puede exceder el 20 por ciento. Un grupo de investigadores de Bahía Blanca desarrolló un método rápido y amigable con el medio ambiente para realizar la determinación en pocos minutos. La metodología oficial (método de extracción Soxlhet) requiere para este análisis aproximadamente hora y media.

“El método podría ser utilizado en el análisis de otro tipo de carnes o alimentos. Para ello se debieran realizar otros estudios con la técnica NIR (espectroscopia infrarrojo cercano), contemplando los componentes del alimento en cada caso”, explicó a la Agencia CyTA-Leloir la bioquímica Gabriela Krepper, becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Química del Sur (INQUISUR), dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur.

El procedimiento convencional es “laborioso”, señaló Krepper, e incluye la extracción de la materia grasa del alimento con éter, un solvente tóxico. Esta metodología consume tiempo y pueden generar fuentes de error que modifican el resultado final.

En cambio, el nuevo método es más sencillo: no requiere preparación de la muestra, no se consumen reactivos y no se genera ningún tipo de residuos. La muestra se coloca en un porta-muestra en el espectrofotómetro NIR. Y mediante un análisis estadístico de los datos obtenidos, los científicos lograron evaluar el contenido de materia grasa hamburguesas de pollo.

Krepper señaló que el método es compatible con el enfoque de la “química verde”, que busca reducir tanto el consumo como la generación de compuestos tóxicos para la salud y el medio ambiente. “Por otro lado, es una metodología rápida y un sistema de control sencillo y de bajo costo para los productores”, añadió.

En una primera etapa, el método fue probado en hamburguesas de pollo. Para validar la eficacia de la nueva técnica, los investigadores analizaron 70 muestras de hamburguesas de pollo preparadas con un contenido diferente de materia grasa.

El desarrollo de los investigadores de la Universidad Nacional del Sur y CONICET, podría ser empleado por productores que deben certificar los niveles permitidos por el Código Alimentario Argentino.

El estudio fue publicado en la revista especializada “Spectrochimica acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy”. Y también participaron María Eugenia Centurión, Florencia Romeo, María Susana Di Nezio y Marcelo Pistonesi, del INQUISUR, así como colegas de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil.

El procedimiento convencional es “laborioso”, señaló Krepper, e incluye la extracción de la materia grasa del alimento con éter, un solvente tóxico. Esta metodología consume tiempo y pueden generar fuentes de error que modifican el resultado final.

En cambio, el nuevo método es más sencillo: no requiere preparación de la muestra, no se consumen reactivos y no se genera ningún tipo de residuos. La muestra se coloca en un porta-muestra en el espectrofotómetro NIR. Y mediante un análisis estadístico de los datos obtenidos, los científicos lograron evaluar el contenido de materia grasa hamburguesas de pollo.

Krepper señaló que el método es compatible con el enfoque de la “química verde”, que busca reducir tanto el consumo como la generación de compuestos tóxicos para la salud y el medio ambiente. “Por otro lado, es una metodología rápida y un sistema de control sencillo y de bajo costo para los productores”, añadió.

En una primera etapa, el método fue probado en hamburguesas de pollo. Para validar la eficacia de la nueva técnica, los investigadores analizaron 70 muestras de hamburguesas de pollo preparadas con un contenido diferente de materia grasa.

El desarrollo de los investigadores de la Universidad Nacional del Sur y CONICET, podría ser empleado por productores que deben certificar los niveles permitidos por el Código Alimentario Argentino.

El estudio fue publicado en la revista especializada “Spectrochimica acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy”. Y también participaron María Eugenia Centurión, Florencia Romeo, María Susana Di Nezio y Marcelo Pistonesi, del INQUISUR, así como colegas de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil.

Fuente: Agencia CyTA-Fundación Leloir

Orígenes e Historia de la Leche Consumer Eroski

Etiquetas:

Alimentos,

Animación,

Animation,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Legumbres los más y los menos para arvejas, lentejas y garbanzos

Generalmente las decisiones de siembra de especialidades se toman con la emocionalidad de lo ocurrido en el ciclo anterior. El consultor en cultivos especiales, Adrián Poletti, repasa los principales eventos para las legumbres durante 2016/2017.

Fuente: AgroTv

Etiquetas:

Agronomía,

Alimentos,

Cultivos,

Industria Nacional,

Producción Agropecuaria,

Video

La Ruta del Pescado del mar a la mesa

Etiquetas:

Alimentos,

Animación,

Animation,

Industria Alimentaria,

Seguridad Alimentaria

Desarrollo de Yogur Batido con agregado de hidrocoloide nacional

| Autores | Estela Álvarez Valeria Boeris - valeriaboeris@hotmail.com - Soledad Caballero Leonardo Calderón Silvia Costa Micaela Galante Débora López Yanina Pavón Patricia Risso Sergio Rozycki |

1.Introducción

1.1. Importancia del tema en estudio

Las mezclas proteínas/polisacáridos son ampliamente utilizadas en la industria alimentaria debido a que juegan un rol esencial en la estructura, textura y estabilidad de muchos productos elaborados. Estas características no solo dependen de las propiedades de los biopolímeros involucrados, sino también de la naturaleza y la fuerza de las interacciones entre ellos (1).

Los polisacáridos suelen adicionarse a los alimentos como estabilizantes, gelificantes, emulsificantes y espesantes (2). Actualmente, la industria alimentaria se encuentra atravesada por el constante aumento del costo de algunos de estos aditivos. Tal es el caso de la goma guar (GG), un galactomanano (GM) de origen extranjero que ha elevado su precio aproximadamente en diez veces, debido a que ha empezado a utilizarse en una de las etapas de producción del petróleo. Por otra parte, en 1965 se ha descripto la estructura de la goma espina corona (GEC) (3), un polisacárido neutro extraído de las semillas de un árbol que crece de manera natural en la región chaqueña de nuestro país y que está incluido en el Código Alimentario Argentino. El estudio de los procesos de interacción proteínas lácteas/GEC en sistemas simples (sistemas modelo) permite predecir el comportamiento de sistemas más complejos, y esto facilita el desarrollo y la formulación de nuevos productos.

La GG y la GEC son galactomananos con una composición fisicoquímica similar (relación manosa/galactosa), lo cual favorece la idea de reemplazar aquella, importada, por esta, regional, como forma de sustituir este tipo de importaciones.

El reemplazo de GG por GEC en productos de consumo masivo, como lo son los derivados lácteos, permitiría abaratar los costos mientras se favorecería la explotación de un producto autóctono subvalorado. A su vez, mejoraría la situación social y económica, principalmente, de la población del norte de nuestro país, aborígenes y campesinos, ya que se podría emplear mano de obra local en la extracción y producción de GEC.

1.2. Formulación de los yogures

Los productos de la fermentación de la leche son ampliamente comercializados en el mundo, y el yogur es el más popular. Su producción mundial llegó a exceder, en 1995, los 20 millones de toneladas, mientras que la del queso fue de alrededor de los 3 millones de toneladas. Su popularidad se debe en parte a sus propiedades saludables y a los beneficios terapéuticos que están asociados a algunos de estos productos (4).

En la manufactura de productos lácteos uno de los procesos más frecuentemente utilizados es la gelación o coagulación de las caseínas, ya sea por el agregado de enzimas y/o por la adición de sustancias o de cultivos bacterianos que modifican la acidez del medio.

Las bacterias ácido-lácticas (BAL) son cocos o bacilos Gram positivos, no esporulantes, que fermentan azúcares a través de la vía Embden-Meyerhof. Si bien su metabolismo es homofermentativo, en ciertas ocasiones, suelen realizar heterofermentación y dar lugar a diferentes productos metabólicos. Tienen grandes requerimientos nutricionales, como vitaminas y cofactores necesarios para su crecimiento (5).

Las BAL obtienen compuestos nitrogenados por hidrólisis enzimática de las caseínas. Al ser moderadamente proteolíticas, su uso en leche contribuye a dar textura y sabor a los productos elaborados. Se caracterizan, por lo tanto, por su importante rol tecnológico (6).

Estas bacterias son consideradas microorganismos GRAS, por las siglas en inglés de generalmente reconocido como seguro (7) Por tal motivo, se utilizan como cultivo iniciador en la industria láctea, fundamentalmente, en la elaboración de yogur y quesos. Dicho cultivo iniciador puede estar formado por una o más clases de microorganismos o incluso de varias cepas de una misma especie.

Particularmente para la fabricación de yogur suele emplearse la combinación de dos microorganismos: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus. Ambos son anaerobios facultativos, de metabolismo homofermentativo, con temperatura óptima de crecimiento de 40-45 °C. Entre ellos existe una relación protosimbiótica cooperativa. El lactobacilo estimula el crecimiento del estreptococo mediante la producción de valina, histidina y glicina; y este último desarrolla ácido fórmico necesario para el crecimiento del bacilo.

Estos microorganismos son los responsables de la acidificación, la textura y el sabor característicos del producto lácteo. A su vez, inhiben el crecimiento de otros microorganismos patógenos por la notable disminución del pH del medio. Los exopolisacáridos que producen algunas cepas contribuyen al aumento de la viscosidad del producto final (8).

1.2.1. Evaluación sensorial

El flavor de los productos lácteos fermentados se modifica continuamente durante la manufactura y el almacenamiento. Los cambios en la concentración de los compuestos relacionados con el flavor durante el almacenamiento se deben a reacciones que resultan en su formación o conversión a otros compuestos, mediante la actividad metabólica de las enzimas bacterianas y sus pérdidas debido a la volatilización. La oxidación lipídica está reconocida como una de las principales causas del deterioro de la calidad de productos lácteos durante el procesamiento o almacenamiento. La aparición de sabores indeseables limita la vida útil y la estabilidad de los alimentos.

La elevada actividad acuosa característica de estos productos favorece el crecimiento de microorganismos alterantes que pueden provocar la percepción de aromas y sabores extraños.

La evaluación sensorial resulta de gran importancia para evidenciar este tipo de defectos y puede contribuir a diferenciar leches fermentadas aptas para el consumo de aquellas que no lo son, y a cuantificar descriptores y atributos directamente relacionados a la aceptación sensorial por parte del consumidor (9).

2. Materiales y métodos

2.1. Formulación y evaluación sensorial de yogures adicionados con GEC y GG

2.1.1. Ensayos preliminares

Se realizaron diferentes mezclas a base de leche para la elaboración de yogures. La formulación seleccionada se detalla a continuación:

La acidificación se logró mediante el agregado del fermento microbiano YC X-16 (Chr. Hansen S.A.). Este se compone de una combinación de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii spp bulgaricus.

Se realizó el seguimiento del descenso del pH a 40 °C de manera de alcanzar un valor cercano a 5,8. Se enfrió la muestra rápidamente a temperatura ambiente con el objetivo de evitar la posacidificación que provocaría un sabor demasiado ácido a la formulación.

Se realizó el mismo procedimiento para la elaboración de yogures con GEC o GG, de manera de comparar las características organolépticas de ambos.

Una vez finalizado el proceso, las muestras fueron tratadas a baja presión con un homogenizador a dos válvulas (Simes SA) de manera de mejorar su consistencia y evitar la formación de agregados o grumos, lo que modificó favorablemente su comportamiento reológico. Las formulaciones fueron almacenadas en heladera, en frascos de vidrio previamente esterilizados con etanol 70% P/V.

2.1.2. Análisis de las propiedades sensoriales

Un panel de siete evaluadores entrenados, pertenecientes al Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), analizó los descriptores de textura, el flavor y los defectos encontrados en las muestras obtenidas, codificadas aleatoriamente y termostatizadas a 7 °C. Los análisis se realizaron a los 17 días posteriores a la elaboración de las muestras (tiempo de vida media).

Descriptores de textura

Los términos sensoriales aspereza (falta de suavidad, irritante), astringencia (sensación resultante de una contracción de la mucosa de la boca) y cremosidad (sensación combinada de suavidad y viscosidad del gel, asociada con sensación de recubrimiento de grasa en la boca) se evaluaron utilizando escalas de 10 cm no estructuradas ancladas en los extremos ("casi nada" y "mucho"). Luego la intensidad de la sensación se transformó en un número: "casi nada" = 0 y "mucho" = 10, para realizar posteriormente el análisis estadístico.

Descriptores de flavor

Se evaluaron los siguientes atributos de flavor: crema, suero, leche en polvo, cocido, ácido y dulce, estimando para cada uno la intensidad con que se presentaba en la muestra. Las intensidades fueron valoradas según una escala de intervalos de cinco puntos. A cada una de ellas se le asignó un valor: 1, 3, 5, 7 y 9, respectivamente.

El promedio ponderado se calculó mediante la sumatoria de los puntajes asignados a cada opinión (1 = "apenas perceptible", 3 = "poco perceptible", 5 = "moderadamente perceptible", 7 = "muy perceptible", 9 = "extremadamente perceptible") multiplicados por el número de panelistas que eligió dicha opinión, dividido el número total de panelistas. Al trabajar con el promedio, a cada valor se le asignó una ponderación y, por lo tanto, algunos valores influyeron más que otros.

Por otro lado, el porcentaje percibido resultó ser el porcentaje de evaluadores que detectó el descriptor en algún nivel de intensidad respecto del total de evaluadores entrenados del panel.

Defectos

En el caso de encontrarse algún defecto (rancio, oxidado, metálico, entre otros) se procedió a evaluar la intensidad de este marcando la intensidad percibida en una escala no estructurada de 10 cm anclada en los extremos, donde 1 correspondía a "apenas perceptible" y 9 a "muy perceptible".

3. Resultados y discusiones

3.1. Formulación y evaluación sensorial de yogures adicionados con GEC y GG

3.1.1. Ensayos preliminares

Se ensayaron diferentes condiciones para la elaboración de los yogures. Se evaluó la utilización de leche fluida o en polvo y se propuso la acidificación de la leche mediante agregado de fermento microbiano o glucono-δ-lactona (GDL). A su vez, se realizaron muestras variando la concentración de espesante y fermento. En función de estos ensayos se determinó la formulación para la elaboración de los productos, tal como se detalla en la sección 2.1.1. de Materiales y métodos.

La Figura 1 muestra algunos de los productos elaborados.

3.1.2. Análisis de las propiedades sensoriales

Descriptores de textura

El análisis de los descriptores de textura se observa en la Figura 2.

La cremosidad resultó mayor (aproximadamente un 30%) en el caso de los postres realizados con GG, mientras que la aspereza y astringencia fueron muy bajas y similares en ambos productos, con puntajes promedios menores de 2 ("casi nada perceptible").

Descriptores de flavor

En cuanto a los descriptores de flavor (Figura 3), el gusto a crema fue mayor en las muestras con GG (promedio ponderado igual a 2,29), y fue percibido por más de la mitad de los panelistas (57%). En el caso de los yogures con GEC, la intensidad del gusto a crema fue más baja (0,71), y calificó como "apenas perceptible".

Para el caso de los gustos a suero, leche en polvo y cocido, ambas muestras recibieron puntajes muy bajos (cercanos a 1: "apenas perceptible"). Se adicionó a todas las formulaciones una concentración constante de concentrado de proteínas de suero en polvo (2,5% P/P), motivo por el cual es razonable que el sabor a suero se detecte por los evaluadores entrenados. Aun así, los valores detectados para la mayoría de las experiencias resultó menor que el punto mínimo de la escala, por lo cual sería altamente probable que los consumidores no identifiquen este sabor.

La intensidad del sabor cocido no dependería de la composición de las muestras, sino posiblemente de la metodología (discontinua) utilizada en el proceso de elaboración de las leches fermentadas (sobrecalentamiento durante el tratamiento térmico de la mezcla base inicial y/o baja velocidad de enfriamiento).

La percepción de los gustos ácido y dulce resultó mayor para el caso de los yogures con GEC (cercano a "moderadamente perceptible"), y fueron detectados por más del 80% de los evaluadores. Como es de esperarse una acidez típica en este tipo de productos (propia del metabolismo de las bacterias ácido-lácticas), se considera una acidez aceptable un puntaje de entre 3 y 5 ("poco y moderadamente perceptible") para este tipo de evaluaciones. La adición de sacarosa y saborizante de vainilla a las formulaciones en adecuada cantidad contribuye al gusto dulce presente en las muestras, característica de agrado entre los consumidores. Sería conveniente disminuir la concentración de saborizante para que la intensidad de este descriptor sea menor.

Un solo evaluador detectó un gusto amargo ("apenas perceptible") para el caso de la muestra con GEC.

Defectos

En general no se detectaron defectos en las muestras. Un evaluador detectó gusto metálico ("apenas perceptible"), mientras que otro evaluador acusó el gusto ácido como un defecto ("poco perceptible") en ambos casos.

Cabe señalar que no se encontraron tendencias que relacionaran la variación de estos defectos en función de la variable investigada. Por esto, podría concluirse que no existiría una dependencia de los defectos encontrados respecto a la composición variable de las leches fermentadas en estudio, sino que posiblemente se relacionarían con cuestiones asociadas al proceso de elaboración (materia prima en polvo, metodología discontinua de calentamiento y enfriamiento, falta de estanqueidad, entre otras) y quizás a reacciones enzimáticas y del metabolismo de las BAL y otros microorganismos alterantes difícilmente controlables.

4. Conclusiones

Solamente se obtuvo mayor puntuación utilizando GG para la cremosidad y el gusto a crema, mientras que este aspecto se invirtió para la mayoría de los demás atributos y descriptores.

Por ende, se considera que la incorporación de GEC a los yogures elaborados no modifica de manera negativa sus propiedades sensoriales respecto de los adicionados con GG.

Consecuentemente, se concluye que sería posible el reemplazo de un aditivo importado y de muy elevado precio, goma guar, por uno autóctono, goma espina corona, para la elaboración de productos a base de leche fermentada.

Este trabajo podría permitir a futuro una sustitución parcial de importaciones promoviendo la aplicación de la GEC en otras áreas, como ser la petroquímica.

Por último, posibilitaría el desarrollo industrial y económico de una de las zonas más vulnerables de la Argentina (región chaqueña), debido a que el fruto del árbol de espina corona es recolectado manualmente por las comunidades aborígenes y campesinas del lugar.

Bibliografía

(1) Dickinson, E. Stability and rheological implications of electrostatic milk protein–polysaccharide interactions. Trends. Food. Sci. Tech. 1998, 9 (10), 347-354.

(2) Stephen, A. M.; Phillips, G. O. Food polysaccharides and their applications (2.a ed.); CRC Press: Boca Raton, 2014; vol. 160.

(3) Cerezo, A. S. The Constitution of a Galactomannan from the Seed of Gleditsia amorphoides. J. Org. Chem. 1965, 30 (3), 924-927.

(4) Lucey, J.; Singh, H. Formation and physical properties of acid milk gels: a review. Food Res. Int. 1997, 30 (7), 529-542.

(5) Cabeza-Herrera, E.; Canales, I. C.; Rodríguez, J. M. Z. Característica de los principales grupos microbianos asociados al deterioro de los productos cárnicos cocidos almacenados a refrigeración. Alimentación, Equipos y Tecnología. 2006, 25 (211), 47-51.

(6) Spreer, E. Milk and dairy product technology. CRC Press: Nueva York, 1998; vol. 83.

(7) Burdock, G. A.; Carabin, I. G. Generally recognized as safe (GRAS): history and description. Toxicol. Lett. 2004, 150 (1), 3-18.

(8) Lourens-Hattingh, A.; Viljoen, B. C. Yogurt as probiotic carrier food. Int. Dairy J. 2001, 11 (1), 1-17.

(9) Ott, A., Hugi, A., Baumgartner, M.; Chaintreau, A. Sensory investigation of yogurt flavor perception: Mutual influence of volatiles and acidity. J. Agr. Food Chem. 2000, 48 (2), 441-450.

Los polisacáridos suelen adicionarse a los alimentos como estabilizantes, gelificantes, emulsificantes y espesantes (2). Actualmente, la industria alimentaria se encuentra atravesada por el constante aumento del costo de algunos de estos aditivos. Tal es el caso de la goma guar (GG), un galactomanano (GM) de origen extranjero que ha elevado su precio aproximadamente en diez veces, debido a que ha empezado a utilizarse en una de las etapas de producción del petróleo. Por otra parte, en 1965 se ha descripto la estructura de la goma espina corona (GEC) (3), un polisacárido neutro extraído de las semillas de un árbol que crece de manera natural en la región chaqueña de nuestro país y que está incluido en el Código Alimentario Argentino. El estudio de los procesos de interacción proteínas lácteas/GEC en sistemas simples (sistemas modelo) permite predecir el comportamiento de sistemas más complejos, y esto facilita el desarrollo y la formulación de nuevos productos.

La GG y la GEC son galactomananos con una composición fisicoquímica similar (relación manosa/galactosa), lo cual favorece la idea de reemplazar aquella, importada, por esta, regional, como forma de sustituir este tipo de importaciones.

El reemplazo de GG por GEC en productos de consumo masivo, como lo son los derivados lácteos, permitiría abaratar los costos mientras se favorecería la explotación de un producto autóctono subvalorado. A su vez, mejoraría la situación social y económica, principalmente, de la población del norte de nuestro país, aborígenes y campesinos, ya que se podría emplear mano de obra local en la extracción y producción de GEC.

1.2. Formulación de los yogures

Los productos de la fermentación de la leche son ampliamente comercializados en el mundo, y el yogur es el más popular. Su producción mundial llegó a exceder, en 1995, los 20 millones de toneladas, mientras que la del queso fue de alrededor de los 3 millones de toneladas. Su popularidad se debe en parte a sus propiedades saludables y a los beneficios terapéuticos que están asociados a algunos de estos productos (4).

En la manufactura de productos lácteos uno de los procesos más frecuentemente utilizados es la gelación o coagulación de las caseínas, ya sea por el agregado de enzimas y/o por la adición de sustancias o de cultivos bacterianos que modifican la acidez del medio.

Las bacterias ácido-lácticas (BAL) son cocos o bacilos Gram positivos, no esporulantes, que fermentan azúcares a través de la vía Embden-Meyerhof. Si bien su metabolismo es homofermentativo, en ciertas ocasiones, suelen realizar heterofermentación y dar lugar a diferentes productos metabólicos. Tienen grandes requerimientos nutricionales, como vitaminas y cofactores necesarios para su crecimiento (5).

Las BAL obtienen compuestos nitrogenados por hidrólisis enzimática de las caseínas. Al ser moderadamente proteolíticas, su uso en leche contribuye a dar textura y sabor a los productos elaborados. Se caracterizan, por lo tanto, por su importante rol tecnológico (6).

Estas bacterias son consideradas microorganismos GRAS, por las siglas en inglés de generalmente reconocido como seguro (7) Por tal motivo, se utilizan como cultivo iniciador en la industria láctea, fundamentalmente, en la elaboración de yogur y quesos. Dicho cultivo iniciador puede estar formado por una o más clases de microorganismos o incluso de varias cepas de una misma especie.

Particularmente para la fabricación de yogur suele emplearse la combinación de dos microorganismos: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus. Ambos son anaerobios facultativos, de metabolismo homofermentativo, con temperatura óptima de crecimiento de 40-45 °C. Entre ellos existe una relación protosimbiótica cooperativa. El lactobacilo estimula el crecimiento del estreptococo mediante la producción de valina, histidina y glicina; y este último desarrolla ácido fórmico necesario para el crecimiento del bacilo.

Estos microorganismos son los responsables de la acidificación, la textura y el sabor característicos del producto lácteo. A su vez, inhiben el crecimiento de otros microorganismos patógenos por la notable disminución del pH del medio. Los exopolisacáridos que producen algunas cepas contribuyen al aumento de la viscosidad del producto final (8).

1.2.1. Evaluación sensorial

El flavor de los productos lácteos fermentados se modifica continuamente durante la manufactura y el almacenamiento. Los cambios en la concentración de los compuestos relacionados con el flavor durante el almacenamiento se deben a reacciones que resultan en su formación o conversión a otros compuestos, mediante la actividad metabólica de las enzimas bacterianas y sus pérdidas debido a la volatilización. La oxidación lipídica está reconocida como una de las principales causas del deterioro de la calidad de productos lácteos durante el procesamiento o almacenamiento. La aparición de sabores indeseables limita la vida útil y la estabilidad de los alimentos.

La elevada actividad acuosa característica de estos productos favorece el crecimiento de microorganismos alterantes que pueden provocar la percepción de aromas y sabores extraños.

La evaluación sensorial resulta de gran importancia para evidenciar este tipo de defectos y puede contribuir a diferenciar leches fermentadas aptas para el consumo de aquellas que no lo son, y a cuantificar descriptores y atributos directamente relacionados a la aceptación sensorial por parte del consumidor (9).

2. Materiales y métodos

2.1. Formulación y evaluación sensorial de yogures adicionados con GEC y GG

2.1.1. Ensayos preliminares

Se realizaron diferentes mezclas a base de leche para la elaboración de yogures. La formulación seleccionada se detalla a continuación:

- Leche en polvo entera: 6% m/m.

- Leche en polvo descremada: 2,5% m/m.

- Concentrado de proteínas del lactosuero al 35% (WPC): 2,5% m/m.

- Sacarosa: 10% m/m.

- GEC (o GG): 0,45% m/m.

- Sorbato de potasio: 300 ppm.

- Esencia de vainilla.

- Leche fluida c.s.p.: 200 g.

La acidificación se logró mediante el agregado del fermento microbiano YC X-16 (Chr. Hansen S.A.). Este se compone de una combinación de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii spp bulgaricus.

Se realizó el seguimiento del descenso del pH a 40 °C de manera de alcanzar un valor cercano a 5,8. Se enfrió la muestra rápidamente a temperatura ambiente con el objetivo de evitar la posacidificación que provocaría un sabor demasiado ácido a la formulación.

Se realizó el mismo procedimiento para la elaboración de yogures con GEC o GG, de manera de comparar las características organolépticas de ambos.

Una vez finalizado el proceso, las muestras fueron tratadas a baja presión con un homogenizador a dos válvulas (Simes SA) de manera de mejorar su consistencia y evitar la formación de agregados o grumos, lo que modificó favorablemente su comportamiento reológico. Las formulaciones fueron almacenadas en heladera, en frascos de vidrio previamente esterilizados con etanol 70% P/V.

2.1.2. Análisis de las propiedades sensoriales

Un panel de siete evaluadores entrenados, pertenecientes al Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), analizó los descriptores de textura, el flavor y los defectos encontrados en las muestras obtenidas, codificadas aleatoriamente y termostatizadas a 7 °C. Los análisis se realizaron a los 17 días posteriores a la elaboración de las muestras (tiempo de vida media).

Descriptores de textura

Los términos sensoriales aspereza (falta de suavidad, irritante), astringencia (sensación resultante de una contracción de la mucosa de la boca) y cremosidad (sensación combinada de suavidad y viscosidad del gel, asociada con sensación de recubrimiento de grasa en la boca) se evaluaron utilizando escalas de 10 cm no estructuradas ancladas en los extremos ("casi nada" y "mucho"). Luego la intensidad de la sensación se transformó en un número: "casi nada" = 0 y "mucho" = 10, para realizar posteriormente el análisis estadístico.

Descriptores de flavor

Se evaluaron los siguientes atributos de flavor: crema, suero, leche en polvo, cocido, ácido y dulce, estimando para cada uno la intensidad con que se presentaba en la muestra. Las intensidades fueron valoradas según una escala de intervalos de cinco puntos. A cada una de ellas se le asignó un valor: 1, 3, 5, 7 y 9, respectivamente.

El promedio ponderado se calculó mediante la sumatoria de los puntajes asignados a cada opinión (1 = "apenas perceptible", 3 = "poco perceptible", 5 = "moderadamente perceptible", 7 = "muy perceptible", 9 = "extremadamente perceptible") multiplicados por el número de panelistas que eligió dicha opinión, dividido el número total de panelistas. Al trabajar con el promedio, a cada valor se le asignó una ponderación y, por lo tanto, algunos valores influyeron más que otros.

Por otro lado, el porcentaje percibido resultó ser el porcentaje de evaluadores que detectó el descriptor en algún nivel de intensidad respecto del total de evaluadores entrenados del panel.

Defectos

En el caso de encontrarse algún defecto (rancio, oxidado, metálico, entre otros) se procedió a evaluar la intensidad de este marcando la intensidad percibida en una escala no estructurada de 10 cm anclada en los extremos, donde 1 correspondía a "apenas perceptible" y 9 a "muy perceptible".

3. Resultados y discusiones

3.1. Formulación y evaluación sensorial de yogures adicionados con GEC y GG

3.1.1. Ensayos preliminares

Se ensayaron diferentes condiciones para la elaboración de los yogures. Se evaluó la utilización de leche fluida o en polvo y se propuso la acidificación de la leche mediante agregado de fermento microbiano o glucono-δ-lactona (GDL). A su vez, se realizaron muestras variando la concentración de espesante y fermento. En función de estos ensayos se determinó la formulación para la elaboración de los productos, tal como se detalla en la sección 2.1.1. de Materiales y métodos.

La Figura 1 muestra algunos de los productos elaborados.

3.1.2. Análisis de las propiedades sensoriales

Descriptores de textura

El análisis de los descriptores de textura se observa en la Figura 2.

La cremosidad resultó mayor (aproximadamente un 30%) en el caso de los postres realizados con GG, mientras que la aspereza y astringencia fueron muy bajas y similares en ambos productos, con puntajes promedios menores de 2 ("casi nada perceptible").

Descriptores de flavor

En cuanto a los descriptores de flavor (Figura 3), el gusto a crema fue mayor en las muestras con GG (promedio ponderado igual a 2,29), y fue percibido por más de la mitad de los panelistas (57%). En el caso de los yogures con GEC, la intensidad del gusto a crema fue más baja (0,71), y calificó como "apenas perceptible".

Para el caso de los gustos a suero, leche en polvo y cocido, ambas muestras recibieron puntajes muy bajos (cercanos a 1: "apenas perceptible"). Se adicionó a todas las formulaciones una concentración constante de concentrado de proteínas de suero en polvo (2,5% P/P), motivo por el cual es razonable que el sabor a suero se detecte por los evaluadores entrenados. Aun así, los valores detectados para la mayoría de las experiencias resultó menor que el punto mínimo de la escala, por lo cual sería altamente probable que los consumidores no identifiquen este sabor.

La intensidad del sabor cocido no dependería de la composición de las muestras, sino posiblemente de la metodología (discontinua) utilizada en el proceso de elaboración de las leches fermentadas (sobrecalentamiento durante el tratamiento térmico de la mezcla base inicial y/o baja velocidad de enfriamiento).

La percepción de los gustos ácido y dulce resultó mayor para el caso de los yogures con GEC (cercano a "moderadamente perceptible"), y fueron detectados por más del 80% de los evaluadores. Como es de esperarse una acidez típica en este tipo de productos (propia del metabolismo de las bacterias ácido-lácticas), se considera una acidez aceptable un puntaje de entre 3 y 5 ("poco y moderadamente perceptible") para este tipo de evaluaciones. La adición de sacarosa y saborizante de vainilla a las formulaciones en adecuada cantidad contribuye al gusto dulce presente en las muestras, característica de agrado entre los consumidores. Sería conveniente disminuir la concentración de saborizante para que la intensidad de este descriptor sea menor.

Un solo evaluador detectó un gusto amargo ("apenas perceptible") para el caso de la muestra con GEC.

Defectos

En general no se detectaron defectos en las muestras. Un evaluador detectó gusto metálico ("apenas perceptible"), mientras que otro evaluador acusó el gusto ácido como un defecto ("poco perceptible") en ambos casos.

Cabe señalar que no se encontraron tendencias que relacionaran la variación de estos defectos en función de la variable investigada. Por esto, podría concluirse que no existiría una dependencia de los defectos encontrados respecto a la composición variable de las leches fermentadas en estudio, sino que posiblemente se relacionarían con cuestiones asociadas al proceso de elaboración (materia prima en polvo, metodología discontinua de calentamiento y enfriamiento, falta de estanqueidad, entre otras) y quizás a reacciones enzimáticas y del metabolismo de las BAL y otros microorganismos alterantes difícilmente controlables.

4. Conclusiones

Solamente se obtuvo mayor puntuación utilizando GG para la cremosidad y el gusto a crema, mientras que este aspecto se invirtió para la mayoría de los demás atributos y descriptores.

Por ende, se considera que la incorporación de GEC a los yogures elaborados no modifica de manera negativa sus propiedades sensoriales respecto de los adicionados con GG.

Consecuentemente, se concluye que sería posible el reemplazo de un aditivo importado y de muy elevado precio, goma guar, por uno autóctono, goma espina corona, para la elaboración de productos a base de leche fermentada.

Este trabajo podría permitir a futuro una sustitución parcial de importaciones promoviendo la aplicación de la GEC en otras áreas, como ser la petroquímica.

Por último, posibilitaría el desarrollo industrial y económico de una de las zonas más vulnerables de la Argentina (región chaqueña), debido a que el fruto del árbol de espina corona es recolectado manualmente por las comunidades aborígenes y campesinas del lugar.

Bibliografía

(1) Dickinson, E. Stability and rheological implications of electrostatic milk protein–polysaccharide interactions. Trends. Food. Sci. Tech. 1998, 9 (10), 347-354.

(2) Stephen, A. M.; Phillips, G. O. Food polysaccharides and their applications (2.a ed.); CRC Press: Boca Raton, 2014; vol. 160.

(3) Cerezo, A. S. The Constitution of a Galactomannan from the Seed of Gleditsia amorphoides. J. Org. Chem. 1965, 30 (3), 924-927.

(4) Lucey, J.; Singh, H. Formation and physical properties of acid milk gels: a review. Food Res. Int. 1997, 30 (7), 529-542.

(5) Cabeza-Herrera, E.; Canales, I. C.; Rodríguez, J. M. Z. Característica de los principales grupos microbianos asociados al deterioro de los productos cárnicos cocidos almacenados a refrigeración. Alimentación, Equipos y Tecnología. 2006, 25 (211), 47-51.

(6) Spreer, E. Milk and dairy product technology. CRC Press: Nueva York, 1998; vol. 83.

(7) Burdock, G. A.; Carabin, I. G. Generally recognized as safe (GRAS): history and description. Toxicol. Lett. 2004, 150 (1), 3-18.

(8) Lourens-Hattingh, A.; Viljoen, B. C. Yogurt as probiotic carrier food. Int. Dairy J. 2001, 11 (1), 1-17.

(9) Ott, A., Hugi, A., Baumgartner, M.; Chaintreau, A. Sensory investigation of yogurt flavor perception: Mutual influence of volatiles and acidity. J. Agr. Food Chem. 2000, 48 (2), 441-450.

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Centro de Investigación Porcina Granja El Pilato de Biofarma

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Investigación,

Video

Alimentos... pensando en el futuro El desbalance de recursos y necesidades en el mundo

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el 80% de la población mundial recibe y consume el 20% de los recursos disponibles en el planeta. Esta injusticia no sólo es económica, social, ambiental y ecológica, también es ALIMENTARIA.

En los países donde la desigualdad es más grande, el 10% de la población recibe un ingreso igual al que recibe todo el otro 90%. Es decir que una persona tiene la misma riqueza que las otras nueve personas juntas.

Esto sucede en México, Brasil, Colombia, Bolivia, Zaire, Zambia, por citar solamente algunos.

Estas desigualdades traen como consecuencia la aparición de millones de niños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, jugar y divertirse, además de estar condenados a vivir en hogares con problemas sanitarios, viviendas pobres, educación y alimentación insuficientes.

En los países donde la desigualdad es más grande, el 10% de la población recibe un ingreso igual al que recibe todo el otro 90%. Es decir que una persona tiene la misma riqueza que las otras nueve personas juntas.

Esto sucede en México, Brasil, Colombia, Bolivia, Zaire, Zambia, por citar solamente algunos.

Estas desigualdades traen como consecuencia la aparición de millones de niños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, jugar y divertirse, además de estar condenados a vivir en hogares con problemas sanitarios, viviendas pobres, educación y alimentación insuficientes.

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el 80% de la población mundial recibe y consume el 20% de los recursos disponibles en el planeta. Esta injusticia no sólo es económica, social, ambiental y ecológica, también es ALIMENTARIA.

En los países donde la desigualdad es más grande, el 10% de la población recibe un ingreso igual al que recibe todo el otro 90%. Es decir que una persona tiene la misma riqueza que las otras nueve personas juntas.

Esto sucede en México, Brasil, Colombia, Bolivia, Zaire, Zambia, por citar solamente algunos.

Estas desigualdades traen como consecuencia la aparición de millones de niños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, jugar y divertirse, además de estar condenados a vivir en hogares con problemas sanitarios, viviendas pobres, educación y alimentación insuficientes.

Esto sucede en México, Brasil, Colombia, Bolivia, Zaire, Zambia, por citar solamente algunos.

Estas desigualdades traen como consecuencia la aparición de millones de niños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, jugar y divertirse, además de estar condenados a vivir en hogares con problemas sanitarios, viviendas pobres, educación y alimentación insuficientes.

Fuente texto: Somos Amigos de la Tierra

Fuente videos: Alimentos y Regiones

Industria Láctea en Holanda Alimentos y Regiones

na visita a Holanda en una gira con periodistas de diecinueve países: La gira será presentada en 3 capítulos.

Una visita a Holanda en una gira con periodistas de diecinueve países: La gira será presentada en 3 capítulos.

Fuente videos: Alimentos y Regiones

Etiquetas:

Alimentos,

Industria Alimentaria,

Video

Historia del Pan Infografía Seguridad Alimentaria

Consumer Eroski

Etiquetas:

alimentación,

Alimentos,

Animación,

Animation,

Seguridad Alimentaria

Efecto de las Altas Presiones sobre Microorganismos Tecnología de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

Los efectos más significativos de la aplicación de la tecnología de APH sobre microorganismos se producen sobre la membrana y pared celular, y afecta además a aquellas enzimas encargadas del crecimiento y reproducción.

Según la propiedad o componente del microorganismo que se vea afectado, estas modificaciones pueden clasificarse en:

- Morfológicas: Distención o dilatación de las membranas y formación de poros, destrucción de la estructura externa de vacuolas, pérdida de movilidad de algunos microorganismos.

- Bioquímicas: Desdoblamiento de proteínas y enzimas, con su consecuente inactivación.

- Genéticas: Alteraciones sobre las cadenas de ADN y ARN, y sobre aquellas enzimas encargadas de catalizar la formación o reparación de dichas cadenas.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Efecto de las Altas Presiones sobre los Componentes del Alimento Tecnología de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

Agua

El aumento de la presión ocasiona cambios en las propiedades tanto físicas como químicas del agua. Respecto a las primeras, se puede mencionar la disminución del volumen y la modificación de la estructura de los cristales de hielo. En cuanto a la química del agua, la presión modifica su disociación iónica aumentando la proporción de ácidos débiles disueltos, lo cual provoca la reducción del pH.

Hidratos de Carbono

Los tratamientos por altas presiones no producen cambios sobre aquellos hidratos de carbono de bajo peso molecular.

Sin embargo el almidón si sufre modificaciones debido a este tratamiento, principalmente se altera la estructura del gránulo y se produce su gelatinización. La magnitud y proporción de estos cambios dependen directamente de la cantidad de agua presente en la matriz del alimento.

Además aquellas reacciones químicas o enzimáticas que involucran hidratos de carbono también se ven afectadas por las altas presiones, tal es el caso de la reacción de Maillard. Estas reacciones son inhibidas a presiones en el rango de 50 – 200 MPa, como consecuencia no se originan el sabor y olor típico producto de dicha reacción. Esto último es en algunos casos provechoso, pero en otros puede resultar un inconveniente, dependiendo del tipo de producto y de cada caso en particular.

Proteínas

Las condiciones de alta presión causan modificaciones en las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias de las proteínas, y provocan por lo tanto el desdoblamiento de sus cadenas y la consecuente desnaturalización.

El efecto sobre los distintos niveles de organización estructural de la proteína depende de la magnitud de la presión ejercida:

Las consecuencias directas de exponer a condiciones de alta presión a los lípidos son el aumento en la temperatura de fusión y en las reacciones de oxidación.

Respecto a la variación en la temperatura de fusión se puede afirmar que se observa un incremento en 10 °C por cada 100 MPa de cambio en l a presión. Esto provoca generalmente la cristalización de aquellos lípidos que antes de la presurización se encontraban en estado líquido, con una disposición de cristales más estable. Debido a que los lípidos son uno de los principales componentes de las paredes y membranas de los microorganismos, esta cristalización llega a causar cambios en la permeabilidad y estructura de dichas membranas, y finalmente la muerte o inactivación de aquellos.

Por otro lado se observa el aumento en la oxidación de los lípidos insaturados presentes en la matriz alimenticia. Aunque aún no se ha confirmado completamente, es probable que esto se deba a la mayor concentración de iones metálicos libres, los cuales actúan como catalizadores en las reacciones de oxidación, y son producto de la desnaturalización de proteínas originada del mismo modo por la exposición del producto a altas presiones.

Los tratamientos por altas presiones no producen cambios sobre aquellos hidratos de carbono de bajo peso molecular.

Sin embargo el almidón si sufre modificaciones debido a este tratamiento, principalmente se altera la estructura del gránulo y se produce su gelatinización. La magnitud y proporción de estos cambios dependen directamente de la cantidad de agua presente en la matriz del alimento.

Además aquellas reacciones químicas o enzimáticas que involucran hidratos de carbono también se ven afectadas por las altas presiones, tal es el caso de la reacción de Maillard. Estas reacciones son inhibidas a presiones en el rango de 50 – 200 MPa, como consecuencia no se originan el sabor y olor típico producto de dicha reacción. Esto último es en algunos casos provechoso, pero en otros puede resultar un inconveniente, dependiendo del tipo de producto y de cada caso en particular.

Proteínas

Las condiciones de alta presión causan modificaciones en las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias de las proteínas, y provocan por lo tanto el desdoblamiento de sus cadenas y la consecuente desnaturalización.

El efecto sobre los distintos niveles de organización estructural de la proteína depende de la magnitud de la presión ejercida:

- Estructura Cuaternaria: Se altera con presiones próximas a los 200 MPa o mayores

- Estructura Terciaria: Se modifica a presiones cercanas a los 500 MPa

- Estructura Secundaria: Se requieren presiones mayores a los 800 MPa para modificar este nivel estructural

Las consecuencias directas de exponer a condiciones de alta presión a los lípidos son el aumento en la temperatura de fusión y en las reacciones de oxidación.

Respecto a la variación en la temperatura de fusión se puede afirmar que se observa un incremento en 10 °C por cada 100 MPa de cambio en l a presión. Esto provoca generalmente la cristalización de aquellos lípidos que antes de la presurización se encontraban en estado líquido, con una disposición de cristales más estable. Debido a que los lípidos son uno de los principales componentes de las paredes y membranas de los microorganismos, esta cristalización llega a causar cambios en la permeabilidad y estructura de dichas membranas, y finalmente la muerte o inactivación de aquellos.

Por otro lado se observa el aumento en la oxidación de los lípidos insaturados presentes en la matriz alimenticia. Aunque aún no se ha confirmado completamente, es probable que esto se deba a la mayor concentración de iones metálicos libres, los cuales actúan como catalizadores en las reacciones de oxidación, y son producto de la desnaturalización de proteínas originada del mismo modo por la exposición del producto a altas presiones.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Tecnología de Productos Cárnicos Crudo-Curados Universidad Miguel Hernández de Elche

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos,

Video

Sistema de Recirculación por Acuicultura –SRA Descripción del funcionamiento

CENADAC - Pablo Caló

Un SRA, es un sistema a través del cual se pueden cultivar organismos acuáticos en forma intensiva. Esto implica utilizar pequeños espacios para lograr altas producciones, a través de la aplicación de tecnologías de tratamiento del agua. Existen una gran cantidad de filtros utilizados en el tratamiento de agua, y si bien no es la intención de la presente recopilación ahondar en este tema, se separarán los dos grupos principales utilizados en acuaponia y que son los mecánicos y los biológicos.

Los filtros mecánicos se sitúan inmediatamente a continuación del tanque que contendrá los peces y se destinan a eliminar todas las partículas sólidas en suspensión que existan en el sistema.

Si dichos sólidos quedaran dentro del sistema, taparían cualquier otro filtro que se intente colocar, y en un corto plazo, se interrumpiría el correcto funcionamiento del sistema. Es por esto, que los sólidos en suspensión son los primeros en eliminarse en un sistema de recirculación.

Los filtros biológicos, se colocan a continuación de los mecánicos y se emplean con el objetivo de transformar biológicamente los desechos metabólicos generados por los peces. A partir de ellos, se obtienen sustancias menos tóxicas que puedan permanecer en el sistema. Este proceso, se lleva a cabo por medio de las bacterias que crecen sobre el filtro, en presencia de los desechos metabólicos. Estas bacterias, requieren de una superficie de contacto donde alojarse. En resumen, un filtro biológico es una estructura que posee en muy poco lugar, una gran superficie de contacto, donde con el tiempo, se alojan las bacterias necesarias para la filtración. Más allá de la filtración que pueda existir en un sistema de recirculación, es necesaria una mínima renovación de agua en el mismo (5% - 10%), con la finalidad de mantener los parámetros físico-químicos en niveles tolerables para los peces.

| Ver tambien: | 1 |

|---|

Fuente: Minagri

Etiquetas:

Acuaponia,

Acuicultura,

Alimentos,

Industria Alimentaria

Definiciones y Fundamentos de la tecnología de las APH Aplicación de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

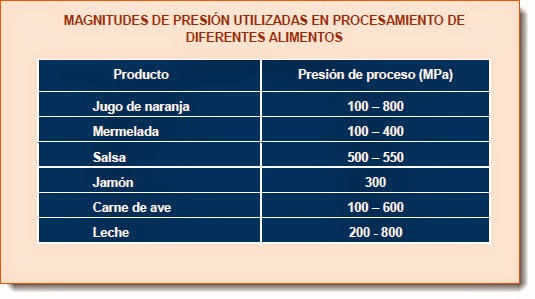

Las presiones utilizadas en la industria alimentaria son del orden de los 300 a 700 MPa, cabe aclarar que el valor de la presión atmosférica a nivel del mar es del orden de los 0,101325 MPa, de lo que se deduce el motivo de la denominación de “Altas Presiones” a esta tecnología.

Cuando el medio transmisor de presión es el agua se denominan altas presiones hidrostáticas, las cuales son las más utilizadas en las industrias.

El tratamiento de los alimentos se puede llevar acabo sobre los productos ya envasados, si se cumple que los materiales de dicho envase sean lo suficientemente flexibles, impermeables al agua y posean cierre hermético. Este tratamiento se caracteriza por actuar de forma instantánea y uniforme sobre cada uno de los puntos del producto, lo cual independiza la dimensión y características geométricas del alimento a la efectividad del proceso. De esta forma es posible reproducir en todos los lotes los mismos efectos y resultados favorables.

Principios teóricos y científicos en los que se basa esta tecnología:

- Principio de LeChatelier: Este principio establece que cuando un sistema químico se encuentra en condiciones de equilibrio y experimenta un cambio o variación en su concentración, temperatura, volumen o presión parcial; el sistema modificará sus condiciones para contrarrestar dicho cambio. Específicamente la aplicación de alta presión sobre un sistema provoca un desplazamiento del equilibrio hacia el estado en que ocupa menos volumen.

- Proceso Isotáctico: Este principio se refiere a la transmisión uniforme e instantánea a través de todo el material tratado por alta presión, esto evita la generación de zonas que presenten mayores niveles de tratamiento, lo que ocasionaría una deformación y pérdida de integridad del producto.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Productos Lácteos Aplicación de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

Actualmente se procesan mediante tecnologías de altas presiones leche y otros productos derivados, una vez que se encuentran envasados en su empaque final. El tratamiento de leche con tecnología de APH se realiza con el fin de disminuir la carga bacteriana e inhibir el desarrollo de microorganismos patógenos, sin afectar la cepa probiótica preseleccionada. Además permite el diseño de nuevos productos lácteos que se distinguen por presentar texturas y sabores innovadores, como por ejemplo yogures, quesos, salsas y rellenos.

Asimismo este tratamiento logra aumentar de 3 a 10 veces la vida útil de los productos presurizados.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Pescados y Mariscos Aplicación de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

La tecnología de APH se utiliza en este sector para el procesado de moluscos como ostras, almejas, mejillones, y crustáceos como langostas, camarones, langostinos.

La aplicación de altas presiones (200 – 350 MPa1) sobre este tipo de moluscos provoca la desnaturalización de la proteína del músculo que mantiene cerrado el caparazón protector, la cual pierde su actividad biológica y el músculo ya no cumple su función. De esta forma, el caparazón se abre facilitando la extracción del molusco y aumentando el rendimiento de este proceso. Además esta tecnología inhibe el crecimiento de muchos microorganismos patógenos como Salmonella, Campylobacter, Anisakis o E. Coli y aumenta en gran medida el tiempo de vida útil del producto. Es importante destacar que la aplicación de altas presiones no modifica el sabor ni las propiedades organolépticas y nutritivas características de estos alimentos.

Respecto al procesamiento de crustáceos la tecnología de APH, a excepción de otras técnicas, permite separar toda la carne del caparazón alcanzando rendimientos cercanos al 100%. Asimismo se logra optimizar tiempo y costos en mano de obra para llevar a cabo este proceso y el producto obtenido conserva sus características sensoriales y nutricionales, además de poseer un tiempo de vida útil más extendido.

Respecto al procesamiento de crustáceos la tecnología de APH, a excepción de otras técnicas, permite separar toda la carne del caparazón alcanzando rendimientos cercanos al 100%. Asimismo se logra optimizar tiempo y costos en mano de obra para llevar a cabo este proceso y el producto obtenido conserva sus características sensoriales y nutricionales, además de poseer un tiempo de vida útil más extendido.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 | 4 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Jugos y Bebidas Aplicación de Altas Presiones

Téc. Magali Parzanese

En la industria de jugos de fruta uno de los mayores inconvenientes es la pérdida de la calidad nutricional y sensorial que se produce cuando estos son pasteurizados por proceso térmico.

Una solución efectiva a este problema es la tecnología de APH que por ser un tratamiento no térmico permite obtener jugos de características similares a los recién exprimidos, pero con una mayor vida útil. Además puede evitarse el uso de aditivos o conservantes en la formulación del producto, lo cual es una característica muy deseada por los consumidores en la actualidad.

Una solución efectiva a este problema es la tecnología de APH que por ser un tratamiento no térmico permite obtener jugos de características similares a los recién exprimidos, pero con una mayor vida útil. Además puede evitarse el uso de aditivos o conservantes en la formulación del producto, lo cual es una característica muy deseada por los consumidores en la actualidad.

| Ver también: | 1 | 2 | 3 |

|---|

Fuente:

Etiquetas:

Alimentos,

Food Technology,

Tecnología de los Alimentos

Suscribirse a:

Entradas (Atom)